|

|

|

|

高麗神社の主祭神は、かつて朝鮮半島北部に栄えた高句麗国からの渡来人、高麗王若光(こまのこきしじゃっこう)である。 高句麗は、紀元前1世紀ころ朱蒙(

じゅもん)によって建国されたといわれる。最盛期は5世紀頃の約100年で、668年に唐・新羅連合軍に首都を落とされ、高句麗は滅んだ。

若光が渡来した年代については『日本書紀』に天智天皇称制5年(666)年10月高句麗から派遣された使節が記載されており、その中に「二位玄武若光」の名がある。『続日本紀』

には文武天皇大宝3年(703)年高麗神社の御祭神が「従五位下高麗若光に王の姓を賜う」と記されている。高句麗が668年に唐と新羅によって滅ぼされてしまったこと

から、『日本書紀』にある「玄武若光」と高麗王若光は同一人物と思われている。

若光は元正天皇霊亀二年(716)武蔵国内に新設された高麗郡の首長として当地に赴任してきた。当時の高麗郡は未開の原野であったといわれ、若光は、駿河(静岡)甲斐(山梨)相模(神奈川)上総・下総(千葉)常陸(茨城)下野(栃木)の各地から移り住んだ高句麗人

約1800人とともに当地の開拓に当たった。若光が当地で没した後、高麗郡民はその徳を偲び、御霊を「高麗明神」として祀った。これ

高麗神社創建の経緯である。

高麗神社は、若光の子孫が代々宮司を務め、現宮司は59代目になる。

高麗郡は明治29年入間郡に併合されたが、その後も広く崇敬を受け、特に浜口雄幸、若槻禮次郎、斉藤実、小磯国昭、幣原喜重郎、鳩山一郎らが参拝後相次いで総理大臣となったことから「出世明神」と崇められるようにもなった。

現在は年間約40万人の参拝があるという。 |

|

写真をクリックすると拡大します。 |

|

|

|

|

一の鳥居 |

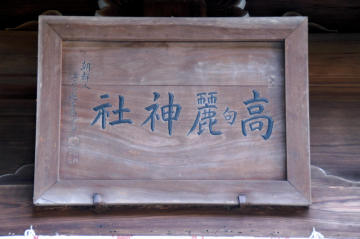

扁額 |

|

|

|

第1駐車場内の将軍標(しょうぐんひょう・チャンスン)チャンスンは朝鮮半島の古い風習で、村の入り口に魔除けのために建てられた。 |

二の鳥居 |

|

|

|

二の鳥居 |

扁額 |

|

|

|

二の鳥居の左手にある手水社 |

|

|

|

昭和16年に寄進された「狛犬」

獅子に似た獣の「狛犬」は、昔、高麗から伝来したといわれ、神社の入口に、向かい合わせに阿吽(あうん)の一対を置き、威厳を添えたり、魔よけとした。参道(二の鳥居)の方をじっと見つめている。 |

|

|

|

向かって右が口を開けた「あ」 |

左は口を結んでいる「うん」 |

|

|

|

参道を進むと神門に着く |

|

|

|

神門の扁額。高句麗と記載 |

高麗王若光の鎮座する社殿 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

納札所 |

|

|

|

参集殿 |

樹齢300年の彼岸桜 |

|

|

|

客殿(来客と面会する場所として造られた建物) |

祭器庫 |

|

|

|

斎館(神職などが神事に携わる前に心身を清めるためにこもる建物) |

|

|

|

神楽殿(神楽を奏するための建物) |

|

|

|

国指定重要文化財「高麗家住宅」の入口 |

シダレザクラ 樹高16m・幹周3.2m樹齢400年(推定) |

|

|

|

左右からの全景 |

|

|

|

庭園の幽栖門 |

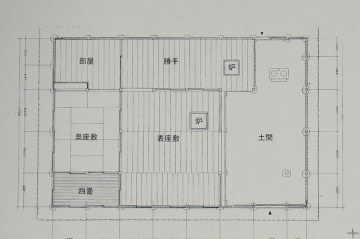

住宅の模型 |

|

|

|

|

奥座敷

一般的には「デイ(出居)」と呼ばれる客間。広さは10帖で床の間がある。 |

|

|

|

表座敷

21帖の部屋。天井には横一本、縦2本のケヤキの梁がある。家族の居間、寝室のほか客の接待や手習教室などに使われた。 |

土間 |

|

|

|

高麗大記・筆塚 |

高麗神社は神奈備型の山を抱く |

|

|

|

二の鳥居の手前左側にある十月桜 |

|

|